【5年生】

せんだんの木を中心にした風景画が、だんだんと仕上がってきました。

色の濃淡をつけながら、立体感のある木にしようと工夫しています。

【6年生】

算数の時間(比例)の様子です。

表に示された数値をグラフに表し、その関係を考えています。

いつも丁寧な6年生は、グラフに表す作業も正確です。

【1年生】

国語の時間の様子です。「こぶたが1ぴき……」の動物を変えて、「小鳥が1わ……」「子牛が1とう……」と、手拍子を打ちながら、楽しくものの数え方の学習をしています。

【5,6年生】

体育の時間の様子です。

ラグビーワールドカップにちなんで…かどうかわかりませんが、ラグビーボールを使った運動をしていました。

こちらは、「タグラグビー」。

ボールを持って、腰に付けた2本の紐を相手に取られずに、向こう側の陣地へボールを運ぶことができたら1点です。

巧みに相手をかわしながら、ボールを運ぶことができていました。

こちらは、真ん中に置かれた4つのボールのうち3つを自分の陣地に運ぶことができたら勝ち、というゲームです。

二つの相手の動きを見ながら攻める必要があるので、頭脳プレイが必要となります。

【2年生~ヤマサファームへLET'S GO!~】

2年生は、生活科の校区探検で、ヤマサファームさんへお邪魔しました。

ポニーやヤギなどの動物もいます。

ブドウや柿も育てています。

たくさん教えていただいた上に、2年生には、お土産に柿を1個ずつくださいました。

職員室でも少しいただきました。さっぱりとした甘さで、とてもおいしかったです!ありがとうございました。

【クラブ活動】

今日は、1か月に1回のクラブ活動の日です。

(運動クラブ)

さすが運動クラブの子たち!バットでボールをとらえるのも上手です。

(お茶クラブ)

「お菓子をどうぞ。」ちょうど、お菓子をとっているところでした。

右下のお菓子からとっていくのが作法だそうです。

自分はどのお菓子が当たるか、目で追いかけてしまいそうです。

(おかしづくりクラブ)

今日は、栗の入った蒸しパンです。

(盤ゲームクラブ)

UNOをしていました。

みんな、自分の切り札となるカードを上手に使っています。

【2年生】

明日から2年生は、生活科の学習で田野地区のいろいろな施設を見学させていただきます。

今日は、あいさつや質問の仕方の練習をしていました。

【1年生】

算数の時間の様子です。

「□-□-□」で表される場面の問題を解いています。

ブロックを使ってイメージしながら、立式して解くことができました。

【3,4年生~タブレット大活躍~】

体育科(跳び箱)の学習の様子です。

二人組で、お互いに跳んでいるところを撮影し、ポイントとなることができているか自分の動きを確認しています。

自分の動きを見ることで、どこに意識して練習すればよいか、より具体的にわかるようです。

【5年生】

家庭科の学習の様子です。

ナップザックの「わき」の部分をミシンで縫っています。

ゆっくりのスピードで、慎重に作業を進めています。

【6年生~薬物乱用防止教室~】

飲酒やたばこの害について学習しました。

体に与える影響や、すすめられた時の断り方などを具体的に学習しました。

特に、たばこは1本吸うと約5分寿命が短くなるというデータもあると知って、ビックリしました。

5時間目は、人権・同和教育参観日でした。

全学年、道徳の授業で、いじめ、思いやり、勇気などについて、自分の心を見つめたり友達と意見を交換したりしました。

授業後は、4年生以上の児童と保護者の方々が、「ナースログ~人権の花コンサート~」を鑑賞しました。

素敵な朗読や音楽で、しっとりとした気持ちになりました。

私も、人の幸せを願える人でありたいと、改めて思う時間になりました。

田滝小との交流学習2日目です。

1,2年生は、朝の時間、読書ボランティアさんのお話ワールドを楽しみました。

6年生の音楽の様子です。

ウオーミングアップとして「3時のおやつは」のリズム伴奏に合わせて、身体表現でじゃんけんをしているようです。

3年生の外国語活動の様子です。

好きな色、フルーツ、動物などを尋ねたり答えたりしています。

1年生の図工の時間の様子です。

粘土を一つの塊にして、さいころを作ったり、蛇を作ったりして造形遊びを楽しみました。

5,6年生の体育の様子です。

田滝小学校に5年生が在籍していないので、残念ながら5年生同士での交流はないのですが、5,6年生で体育を行いました。

ソフトボール投げの記録をとり、その後、ドロケイの陣取りゲーム(?)のような活動を運動場いっぱい使って行っていました。ものすごい運動量です。

4年生の外国語活動です。

田野17人、田滝4人で、今日は21人でコミュニケーション活動ができました。

いろいろな人と関わろうとする姿勢は、大切です。みんないい笑顔で学習していました。

6年生の外国語です。

行きたい場所やその期間を伝えるフレーズを使ったゲームを、グループで行っています。

シートの中に四角で囲めるよう、作戦を立てながら答えないといけないようです。

2年生は、算数の授業です。田滝小学校の児童も、前で発表することができました。

1年生の算数は、田滝小学校の先生に教えていただきました。

みんな、いつもよりも背中をピンと伸ばして、キラキラの目で学習している感じがします。

お別れ式

3時間目が終わったら、とうとうお別れです。

田滝小学校の子は、素直で、いい笑顔の子ばかりでした。

同じ地域の子として、これからも交流を深めていきましょう。また、来年もよろしくお願いします。

今日と明日の3時間目まで、田滝小学校の皆さんが田野小学校に来ていっしょに学習をします。

初めに、体育館で対面式です。

それぞれの学校の代表児童が挨拶をしました。2日間、よろしくお願いします。

朝の会では、簡単なゲームをしたり自己紹介をして最初の緊張をほぐしました。

健康観察で、田滝小学校の先生に名前を呼んでもらって緊張している学年もあります。いつもより、なんだか背筋がピンと伸びていますよ。

1,2年生は、虫捕り&秋探しに出かけました。

コオロギ、トノサマバッタ、ショウリョウバッタ、カマキリ…いろいろな生き物がたくさんいました。

4年生は、福祉体験学習として、車いす体験と高齢者疑似体験を行いました。

困っている人を見かけたとき、支援や補助をするとき大切なことは「声をかける」ということだそうです。

「お手伝いしましょうか」「右に曲がりますよ」「段差がありますよ」など、相手に身を置き換えて、必要な支援ができるようにしていきたいと思います。

6年生の体育では、体と心をほぐす運動をしました。

じゃんけんの勝ち抜きゲームや人間知恵の輪、輪くぐりなどを楽しみました。

男女関係なく、すぐに手をつないでこういう活動ができる6年生、素晴らしいですね。

給食の時間は、一緒に準備をして、一緒に食べました。

昼休みは何をするか、相談しながら食べています。

今日の昼休みの運動場は、いつもより賑やかです。

ドロケイ、おにごっこ、ラグビー(?)など、先生も入って楽しく遊んでいました。

田滝小学校のみなさんは、慣れない環境で緊張したと思います。

明日は、もっと仲良くなって、楽しく一緒に勉強しましょう。

子どもたちが楽しみにしていた社会科見学です。

路線バスに乗って、東陽製菓さんとマルナカ東予店さんに社会科見学に行きました。

バスには、一般のお客さんも乗っていましたが、子どもたちは静かに過ごしたり、お年寄りに席を譲ったり、公共マナーをしっかり守れました。

東陽製菓さんでは、おかきの製造工程を見せていただいたり、できたてのおかきを食べさせていただいたりしました。子どもたちは興味深く学習していました。

マルナカ東予店さんでは、まず、お昼ご飯を自分たちで買い物しました。自分でお金を支払う経験は初めての子も多く、緊張したようですが、みんな上手に買い物できました。そのあと、普段は見ることのできないお店の裏側も見せていただき子どもたちは大満足だったようです。

東陽製菓さん、マルナカ東予店さん、貴重なお時間を私たちのためにとって下さりありがとうございました。

見学させていただいたことを、今後の学習に生かしていきます。

【2年生】

生活科の時間です。

来週から、2年生は校外学習にいろいろな場所へ出かけます。質問の仕方をペアや全体で練習して、本番きちんとできるよう備えています。

みんな、笑顔でやる気満々です。

【1,2年生】

体育の時間の様子です。

「あんなこと、こんなこと、できるかな?」の言葉の後、前にいる人の動きをみんながまねして動いています。

一人が先生の腕にタッチしたら、なんと、みんなが先生の腕をめがけてタッチをしに集まってきました。

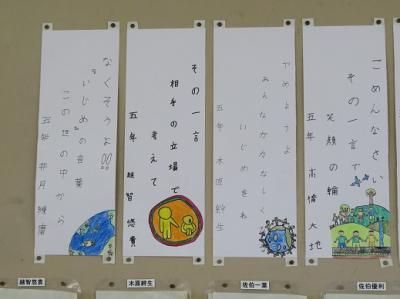

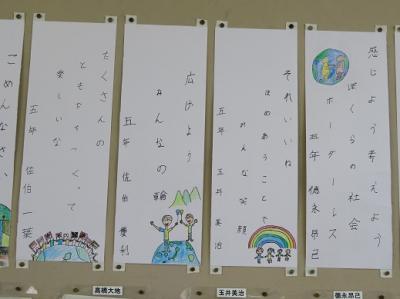

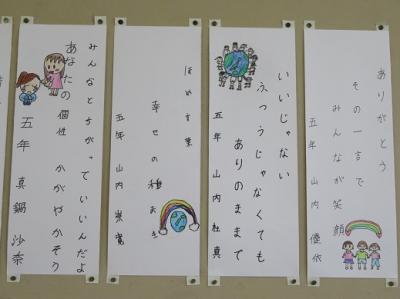

【人権標語】

4日(金)は人権・同和教育参観日です。教室や廊下には、人権に関する作品が掲示されています。

下は、5年生の人権標語です。

【6年生】

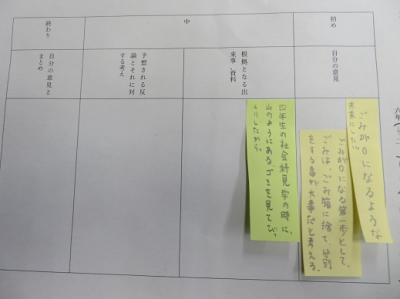

国語の時間の様子です。

「明るい未来になるため」に対しての自分の意見を説明するための資料をインターネットを検索して調べています。

この後、学級で議論されるようですが、どのような意見が出てくるかそして、それにどう返すか楽しみです。

今日から10月。今年度も後半戦に入ります。

日々の授業や活動が充実したものになるよう、これからも頑張っていきたいと思います。

【3,4年生】

体育の授業(跳び箱)の様子です。

5つの場を設定し、個人の能力やめあてに合わせて練習をしています。

友達とペアになり、ポイントとなることができているか確認し合うことで、意識して練習に取り組むことができます。そのことで技能の向上もにつながっていきます。

【1年生】

図工の時間の様子です。集めて持ってきた箱や容器などを組み合わせて、おもしろい生き物を作ろうとしています。

ボンドで接着するときは、「ここ、持っていてあげるよ」と、協力し合って活動しているほほえましい姿もありました。

自然と、こんなことができる田野小の子って素敵です。

【5年生】

自然の家の思い出を、パソコンを使ってまとめています。

キーボード入力も、写真を選んで貼り付けることも自由に使いこなせています。

一人一人が感じた自然の家での体験を、自分の言葉で綴っていました。

【6年生】

書写の時間の様子です。毛筆で「感謝」と書いています。

【今週の花】

校庭の草花も、こうやって新しい命になって季節を感じさせてくれています。

【3年生】

音楽の時間、「レッツゴー ソーレー」という曲をリコーダーで演奏しています。

「ソ・ラ・シ・ド・レ」の5つの音を使った曲です。指使いも上手になってきました。

【6年生】

国語の時間の様子です。「未来がよりよくあるために」というテーマで意見交換をしています。

自分の考えを述べること、相手の意見を受けて自分の考えを返すことなどは、今後ますます必要となってくる力です。

このような学習を重ねていくことで、きっと将来役立つ力となるでしょう。

【5年生】

国語の時間の様子です。

学校生活をよくするための提案や、それを実現させるための方法についてグループで考えています。

【1,2年生】

体育の時間の様子です。

今日は、1,2年生が同じコートでドッジボールをしています。

1年生は2年生の中に入ってもひるむことなく、積極的に動き回っています。

【4年生】

図工の時間の様子です。大きな木で遊ぶファンタージーな世界を描ています。

葉っぱ1枚1枚も塗り分けて、丁寧に着色しています。

【3年生親子活動】

地域の Saiki Engei さんにご協力いただき、親子で多肉植物の寄せ植えを行いました。

子どもたちの中には、すでに経験している子もいます。

それぞれの多肉植物の名前や育つ環境のことなども、丁寧に説明してくださいました。

かわいいポットの中に、世界で一つの寄せ植えが完成しました。

【放課後陸上練習】

9月の練習は今日で最後となりました。

あと、約3週間後の本番に向けて、子どもたちは着実に1歩ずつ努力を重ねています。

全員60m走の記録を取ります。

その後、種目別に分かれて練習です。

(走り高跳び)

(ボール投げ)

(走り幅跳び)

(ハードル走)

9月27日に、1・2・3組の子どもたちが丹原地区特別支援学級野外活動で、えひめこどもの城に行ってきました。

レクリエーション、モノレール、ボブスレー、アスレチックなどを楽しみました。

どんぐりやカマキリなど自然ともたくさん触れ合うことができました。

【朝の会(朝の歌)】

♪ありがとうの花が咲くよ~♪と元気でかわいい声を学校中に響かせてくれる1年生です。

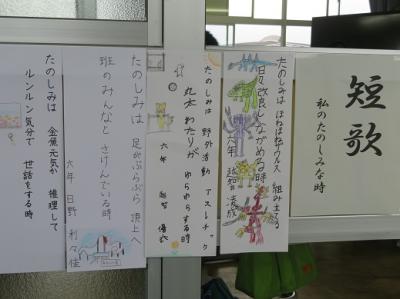

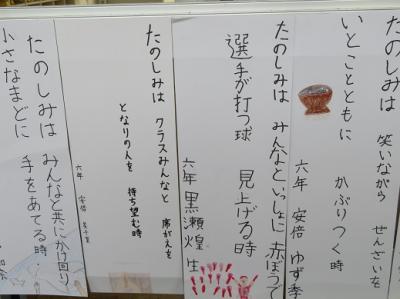

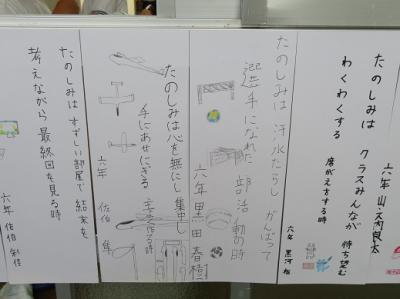

【楽しみなとき】

6年生教室の廊下に『楽しみなとき』というテーマの短歌が掲示されています。

読んでみると、楽しんでいる様子が目に浮かぶ力作ばかりです。1部ご紹介します。

【1年生】

図工の時間の様子です。

「カラフルさかな」をクレパスで鮮やかに塗ったり、海を塗ったりしています。

【6年生】

図工の時間の様子です。

自分の思いをしっかりもち、自分のやり方にこだわるタイプが多い6年生は、作品にも一人一人の個性が表れています。

「こんなこまかい部分まで…」と思うほど、細部まで神経を行きわたらせて描いています。

【5年生】

音楽の時間の様子です。

テレビでおなじみの「情熱大陸」の合奏にチャレンジしています。

【2年生】

道徳の時間(授業終盤)の様子です。

自分の生活に戻り、地域の人たちに道で出会ったらどうすればよいか、実際に挨拶をしてみています。

「笑顔で」や「元気よく」などという意見が出ました。

少しずつ意識して、それが実践できるようになれるといいです。

【陸上(リレー)早朝練習】

西条市陸上記録会にリレーメンバーとして出場予定の児童の早朝練習が、今週から始まっています。

今は、歩きながら確実にバトンパスをする練習を行っています。

【6年生】

音楽の時間の様子です。

音楽フェスティバルで披露する予定の「大切なもの」の2部合唱の練習をしています。

伴奏しているのは、6年生児童です。

主旋律ではないパートが難しそうですが、練習によって習得できると期待しています。

【1年生】

国語の時間の様子です。

カタカナで書く言葉を集めてノートに書いています。

どんな言葉をカタカナで書くのかな?教室の中にカタカナで書けそうなものはないか探しながら書いています。

【4年生】

道徳の時間、授業の終盤振り返りの様子です。

黒板にびっしり書かれた意見から、いろいろな意見が出て話し合われたことが予想できます。

【3年生】

理科の時間の様子です。

光を虫眼鏡を使って集めるとどうなるか、実験で調べています。

今日は天気がいいので、すぐに黒い紙が焼けて穴が開いていました。

こちらは、同じく3年生。国語の時間の様子です。

キーボードでのローマ字入力にも慣れてきたので、検索をして調べています。

調べていることは、いよいよ来年に迫った東京オリンピックの種目について。

自分の興味のある種目の注目選手、競技のルールや特徴などなど、調べたことをまとめて発表するそうです。

オリンピックにもますます興味をもちそうですね。

【5年生】

図工の時間の様子です。

せんだんの木を中心にした風景画を描いています。

段ボールに描いている子もいます。紙の素材を工夫していますね。

9月25日、4年生が社会科の学習で校外学習に出かけました。

【道前クリーンセンター】

お話を伺ったり、実際にごみを処理している様子を見せていただいたりしました。

大量のごみを毎日処理しないといけないのですね。

一人一人が、少しでもごみを減らす努力をしないといけません。

【ダスキンプロダクト中四国愛媛工場】

ダスキンといえばモップですが、それ以外にもいろいろなものを見せていただきました。

【お弁当】

お昼は、公園でみんなでお弁当を食べたり、遊具で遊んだりしてリフレッシュ!

【東予・丹原浄化センター】

浄化センターの様々な仕組みのおかげで、汚水で川や海が汚れないようになっているんですね。

【2年生】

先週、ICT支援員さんに教えていただいた「あるものを動かす」というプログラミングを駆使して、まるでミニアニメーションのように動かすことができるようになりました。さすが、子どもの適応力は素晴らしい!

いろいろなものが登場して動いていくのですが、実際の動きをお見せできなくて残念です。

【3年生】

丹原小学校と遠隔合同授業をしています。

算数で今まで学習したことを生かした算数ゲームに、田野対丹原で挑戦しています。

1回戦…1分間や30秒を自分の感覚で当てる。

2回戦…①3年生10人が手をつないだ長さは、10mのロープより長いか短いか?

②10mのロープを輪にした中に、丹原小学校の3年1組の子はみんな入ることができるか?

3回戦…□□÷□ のあまりが少なくなるように式をつくろう。(数はスロットで出た数字の中から選ぶ)

というゲームです。

今日の勝負は丹原小の勝ち! 楽しく算数の復習ができました。

【修学旅行新聞】

6年生教室の廊下に、6年生が作成した修学旅行新聞が掲示されています。

一人一人が何を学び何を感じたのかよくわかります。

【1,2年生】

今日の体育は運動場でドッジボールです。

素早く逃げる、ボールをキャッチしたら素早く投げる、などして元気に動き回っていました。

【1年生】

道徳の時間の様子です。

お話の中には、中国のお友達や食べ物が出てきます。

国籍を超えて世界中の人と友達になれそうな、そんな気分になれる授業でした。

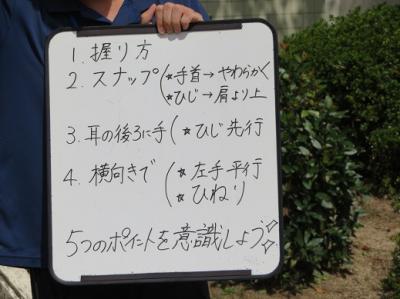

【5,6年生】

体育の授業の様子です。

今日のポイントは、 です。

です。

3人でグループになり、タブレットで投げるフォームを撮影してもらい、この5つのポイントができているかどうかチェックしあいます。助走をつけないで、腕の振りに意識を集中させます。

連休中、台風が通り過ぎていきました。

校庭には落ち葉が散乱していましたが、6年生が掃いてくれてきれいになりました。

学校近くの地域の方も、通学路に散乱していたごみなどをきれいに始末してくださったと伺いました。

本当に有難いです。

秋分の日も過ぎ、いよいよ秋本番。

勉強に運動に、力いっぱい取り組めるよう支援していきたいと思います。

【秋】

庁務員さんがいつもお世話してくださっている花たちです。

【1年生】

算数の時間(かさくらべ)の様子です。

まず、①同じ大きさの入れ物に移し替えて比べる ②入れ物何杯分あるかで比べる など、基本的なことをみんなで確認したあと、グループに分かれて実際にかさ比べをしました、

【2年生】

図工の時間の様子です。

今日は、周りの景色の着色をしていました。夢いっぱいの世界が広がっています。

【3,4年生】

体育の時間の様子です。

跳び箱をしていました。

能力に応じて、ステージを使って大きな動作を意識した跳び方の練習も行っています。